最近のニュースやSNSで耳にするようになった「CANインベーダー」という言葉、皆さんはご存じでしょうか?これは車の盗難に使われる最新の手口で、特に高級車や新型車が狙われることが増えています。この記事では、CANインベーダーの仕組みや犯行の流れ、窃盗団の行動パターン、そして私たちができる有効な対策や保険の活用方法までわかりやすく解説します。愛車を守るために、ぜひ最後までお読みください。

CANインベーダー盗難の手順とは?

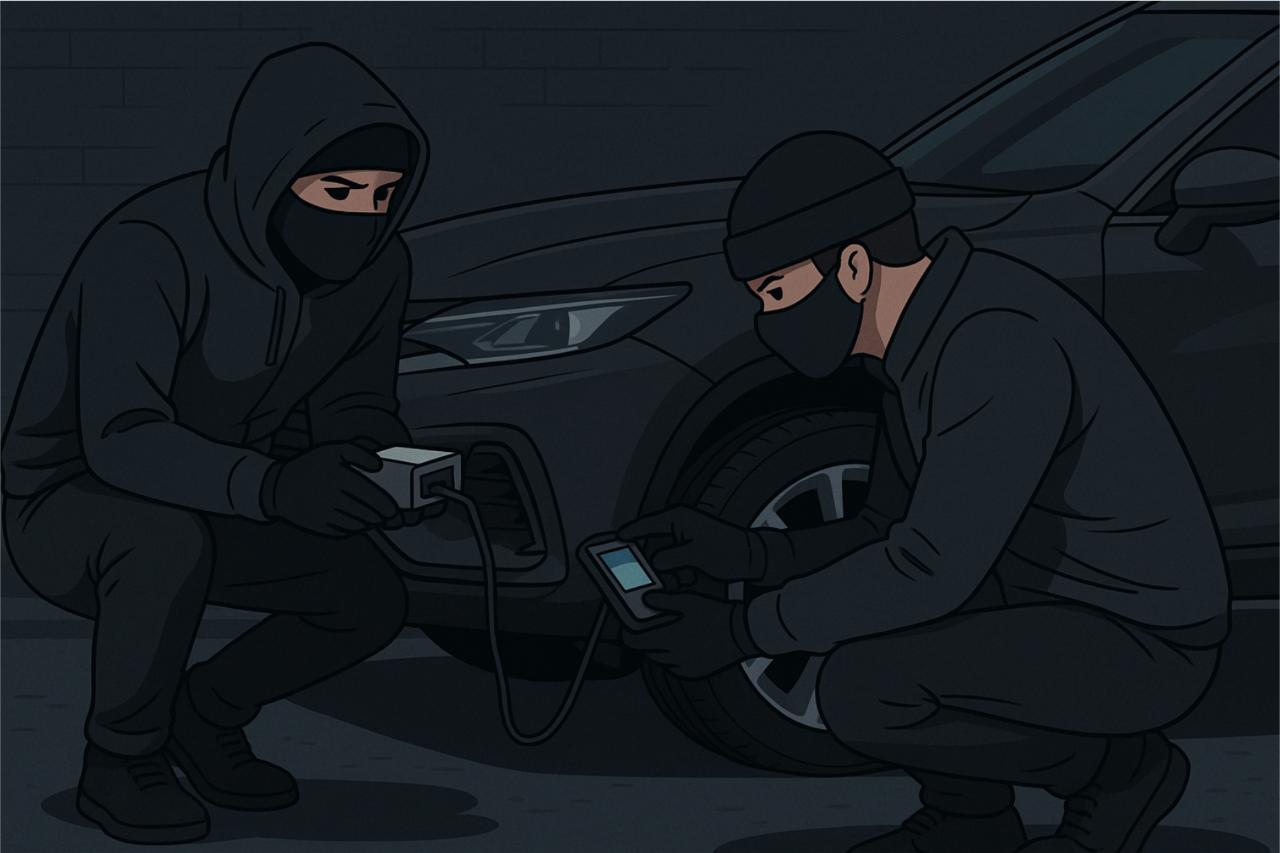

車のバンパーやヘッドライト周辺を外しCAN配線にアクセス

犯人は車のバンパーやヘッドライト周辺の外装を外し、中にあるCANバスという車両の電子配線にアクセスします。工具を使って部品を外すのは一見目立ちそうですが、数分もあれば取り外し可能で、人目につかない夜間や住宅街での犯行が多いです。

最近ではプラスチック製の内張り剥がしや専用工具を使用することで、傷を最小限に抑えながら迅速に作業を進める手口も増えています。また、事前に駐車場所を下見し、どの角度から作業すれば防犯カメラや通行人の視線を避けられるかを計画していることも多く、計画性の高さがうかがえます。場合によっては複数人で作業し、一人が見張り役を務めることでリスクを分散させるケースも確認されています。

専用機器を接続してドア解錠・エンジン始動

CANバスに専用機器を接続し、あたかも正規の車載コンピュータ(ECU)からの信号であるかのようにドアロックを解除したり、エンジンを始動させます。スマートキーは必要ありません。しかもこの機器は、整備用や診断用として本来存在するもので、それが悪用されているケースがあります。

こうした専用機器はインターネット上の闇市場や海外通販サイトなどを通じて入手されることが多く、価格も数万円から数十万円と幅があります。犯人は事前に車両のモデルやCAN信号の仕様を研究しており、最も効率的に解錠・始動できる方法を熟知しています。限られた時間で確実に犯行を完了させることが可能となり、被害が後を絶たない状況が続いています。

所要時間は数分〜10分程度で静かに完了

犯行にかかる時間は、わずか数分から10分程度。従来の物理的な鍵や電波のリレー攻撃とは異なり、エンジンをかけるまでとても静かで、周囲の住民が気づきにくいのが特徴です。また、工具を使用する音も最小限で済むため、深夜の静かな住宅街でも違和感を与えにくく、通行人や隣人が異変に気づく可能性が低くなります。

犯人は作業手順を熟知しており、複数人で役割を分担することでさらに効率的に犯行を進めることができます。さらに、車両の構造や盗難対象のモデルを事前に研究しておくことで、作業時間を短縮し、リスクを最小限に抑えることが可能です。

CANインベーダーの仕組みを解説

CAN=車両内の電子制御ネットワーク

CANとは「Controller Area Network」の略で、車内のコンピュータ同士が情報をやり取りするネットワークです。エンジン、ブレーキ、ドアロック、エアバッグなど、あらゆる制御がCANを通じて行われています。このネットワークは、車両内の複数の制御装置が効率的に連携し、安全性や快適性、燃費の向上などを実現するために設計されています。

CANは配線の本数を減らして軽量化に貢献するメリットもありますが、その一方で外部からの不正アクセスが可能になるというセキュリティ上のリスクも抱えています。近年の自動車は、このCANネットワークを介してナビゲーションや運転支援システムとも連動しており、攻撃を受けると予想外の動作や深刻な問題を引き起こす可能性があります。

電子制御ユニット(ECU)間の信号を偽装

CANインベーダーは、このネットワーク内でやり取りされる信号を偽装し、車に「正規の命令だ」と誤認させる仕組みです。そのため、スマートキーがなくても車を操作できてしまいます。具体的には、ドアの解錠やエンジン始動、場合によっては窓やトランクの操作も可能となり、まさに車を完全にコントロールできる状態になります。

窃盗団はこの仕組みを熟知しており、専用の解析装置を用いて車両のCAN信号の特性を分析し、どの信号を送れば目的の操作ができるかを把握した上で犯行に及びます。従来の物理的な防犯装置だけでは対策が難しく、電子的な防御策や監視体制の強化がますます求められています。

スマートキーの信号不要で、車を乗っ取り可能

従来の盗難はスマートキーの電波を中継する「リレーアタック」などが主流でしたが、CANインベーダーはその段階を飛ばして直接車の中枢を操作します。より高度かつ危険な盗難手口となっています。リレーアタックではスマートキーの電波を拾うために車の近くに接近する必要がありますが、CANインベーダーは車体の一部を外して内部の配線にアクセスするため、スマートキーの場所を特定する手間もなく、さまざまな場所で犯行が可能です。

この手口は特定のメーカーやモデルに依存せず、多くの現行車種で使われるCAN規格の仕組みを悪用するため、対象車両が非常に多いという問題があります。

窃盗団にとってのメリットは?

スマートキー不要で最新車種も狙える

スマートキーが必要ないため、トヨタ・ランドクルーザーやレクサスなど、人気の高級SUVや新型車もターゲットになります。これにより、従来の盗難対策が通用しないケースが増えており、オーナーにとっては一層の警戒が必要です。特にこれらの車種は海外市場でも高い人気があるため、盗難後に輸出されるリスクも高く、窃盗団にとっては非常に魅力的な標的となります。

車両によっては高度な装備が搭載されており、それらを目当てに窃盗が行われるケースも報告されています。

短時間・低リスクでの犯行が可能

短時間で盗めるため、人通りの少ない深夜の住宅街や駐車場で実行されやすくなっています。しかも防犯カメラに映っても、目立った音や動きがないため発見されにくいのです。さらに、犯行中は仲間と連携して周囲の様子を見張ることもあり、通行人や近隣住民が気づく可能性をさらに減らしています。

車両の位置や防犯カメラの死角を事前にリサーチしてから犯行に及ぶケースも多く、計画性が高いのが特徴です。このような計画性と巧妙さが組み合わさることで、わずかな時間での犯行が可能となり、被害が増加しています。

防犯アラームが作動しない場合が多く、バレにくい

CAN信号の偽装により、ドアをこじ開けたり窓を割った場合のようなアラームが作動しないことが多いのも特徴です。このため、犯行が発覚しにくく、周囲の住民や通行人に気づかれずに犯行が完了してしまいます。

犯人側はアラームが作動しないことを熟知しているため、落ち着いて作業を進めることができ、さらに犯行時間を短縮できます。最近では、一部の高性能アラームでもCAN攻撃を感知できないケースがあり、アラームシステムの見直しや強化が必要とされています。

盗難後の行動パターンは?

病院駐車場やコインパーキングで「冷却期間」

盗難後すぐに転売や海外輸送に出さず、一度病院やショッピングモールの駐車場に置いて様子を見ます。これを「冷却期間」と呼び、GPSなどの追跡がないかを確認します。この期間は数時間から一晩程度に及ぶことが多く、窃盗団は駐車中の車両に異常がないかを定期的に見張ります。

場合によっては現地の協力者が周囲を監視し、警察や所有者の動きに目を光らせることもあります。さらに、車両の位置情報が発信されていないか、外部からの目立つ監視や貼り紙、追跡デバイスが取り付けられていないかを調べ、用心深く次のステップへ進む準備をします。

GPS追跡がないかを確認

この間に、警察や持ち主がGPSで車の位置を突き止めないかチェックします。さらに窃盗団は、停車中の車両に不審な動きがないか、防犯カメラや人の往来の状況も慎重に観察します。

場合によっては仲間が現場を見張り、警察や所有者が近づいてこないか監視していることもあります。問題なければ、その後の本格的な移動に移ります。移動の際は複数の車両を用いて追跡を困難にしたり、わざと時間帯をずらして注意をそらすといった手口も使われます。

問題がなければ解体・海外輸出・転売

冷却期間をクリアした車は、解体されて部品として販売されたり、海外へ密輸されたり、国内の闇市場で転売されることがあります。これらのルートは非常に組織化されており、窃盗団は解体業者や輸出業者とつながりを持っている場合が多く、短期間で足がつかないように処理されます。

海外では特に中東やアフリカ諸国、東南アジアで日本車の需要が高く、盗難車は現地で新たな車両として登録されるケースもあります。国内の闇市場では、車両を一部改造して流通させることもあり、発見がさらに困難になります。

取り戻せる可能性があるのは盗難翌日まで

窃盗翌日までなら駐車場で発見される可能性がある

冷却期間中に駐車場で発見されれば、まだ車を取り戻せるチャンスがあります。すぐに警察へ通報しましょう。発見した際は、むやみに車に近づかず、周囲の安全を確保しつつナンバーや車種、駐車位置などをメモしておくと役立ちます。

警察に通報する際は、被害届の受理番号や、保険会社に提出するための必要な情報も確認しておくと後の手続きがスムーズです。また、可能であれば近隣の防犯カメラの有無や目撃情報を集めるなど、警察への協力姿勢を示すことで捜査が進展しやすくなります。

冷却期間中に警察が介入できれば回収率が高い

冷却期間は窃盗団にとっても重要な確認時間なので、この時点での警察の介入が成功率を高めます。このタイミングでの警察の対応は、被害届の受理や現場確認、周囲の監視カメラ映像の確認など、迅速な捜査につながりやすく、盗難車の発見率を飛躍的に向上させます。

近隣住民や駐車場の管理者に事情を説明し、協力を仰ぐことでも発見の可能性が高まります。さらに、盗難車の位置情報を家族や知人と共有し、複数の目で監視することも有効な手段となります。

それ以降は国外搬出・解体で追跡困難

一度国外に出されたり、解体されたりしてしまうと、車の特定や回収はほぼ不可能になります。盗難の翌日までが勝負です。この段階を過ぎると、車は海外に輸送される過程でナンバーや車台番号が改ざんされることが多く、追跡は極めて困難になります。

解体後は部品単位で販売されるため、元の状態を特定するのはほぼ不可能です。被害者側は精神的・経済的負担が大きく、警察の捜査も難航することから、盗難直後の対応が何より重要です。

有効なCANインベーダー対策は?

ハンドルロック、タイヤロックの物理防御

昔ながらの物理ロックは、窃盗団にとって面倒な障害となります。特にステアリングロックやホイールロックは有効です。さらに、これらのロックは視覚的にも強い抑止力となり、犯行を試みる前に犯人を諦めさせる可能性があります。最近ではダブルロックやブレーキペダルロックなど、複数の部位を同時に防御できる製品も登場しています。

これらを組み合わせることで、窃盗団の作業時間が増え、リスクが高まるため、被害を防ぐ確率がさらに高まります。また、頑丈な素材を使用した製品を選ぶことで、簡単には壊されない対策となります。

イモビカッター防止用のセキュリティ装置

専用のセキュリティ機器を取り付けることで、不正な信号を検知してアラームを作動させたり、エンジン始動をブロックすることが可能です。これらの機器は車種に合わせて選べる製品が増えており、エンジンイモビライザーを強化するモデルや、振動・傾斜を感知して警報を鳴らすタイプなどがあります。

スマートフォンと連携してリアルタイムで通知を受け取れる商品も登場しており、外出先でも車両の状況を確認できるのが大きな魅力です。さらに、防犯装置の設置によって保険料の割引対象になるケースもあるため、費用対効果の面でも検討する価値があります。

監視カメラ付き駐車場、車両カバー使用

防犯カメラがある駐車場や、目立たない場所に駐車すること、車両カバーをかけることも窃盗団への抑止力になります。さらに、照明がしっかり整備された駐車場を選ぶ、駐車時には周囲の障害物を避けて見通しの良い場所を選ぶ、近隣住民や警備員の目が届きやすい位置を意識するなどの工夫も加えると効果的です。また、カバーをかける場合は盗難防止用のロック付きカバーを使用することで、さらに防犯効果が高まります。

車両側のソフト更新(メーカーでの対策)

自動車メーカーが提供するソフトウェア更新を適用することで、CANインベーダー対策が強化される場合もあります。メーカーによってはセキュリティパッチの提供やシステムの強化が行われており、これを受け取るには定期的な点検やサービス入庫が必要になることもあります。

ディーラーに相談して最新のアップデート状況を確認し、必要なら予約を取りましょう。さらに、アップデートだけでなく、自宅でできる簡単な点検や、アプリを活用した車両状況のモニタリングなども組み合わせることで、より高い防犯効果が期待できます。定期的なメンテナンスやアップデートを心がけましょう。

保険で備えるのも重要

車両保険の盗難補償を確認

車両保険に加入していても、盗難補償が含まれていないケースがあります。契約内容を一度見直しましょう。また、盗難補償の内容は保険会社によって異なるため、どのような状況で補償が適用されるのか、自己負担額はいくらか、盗難後の手続きや必要書類は何かなども確認しておくと安心です。

保険金の支払い条件として警察への届け出や所定の調査が必要になる場合もあるので、事前に流れを把握しておくとスムーズです。加えて、最新の盗難手口に対応できる特約があるかどうかを調べ、必要に応じて補償の見直しやアップグレードを検討することも重要です。

ロードサービスや代車サービスが付帯している場合、盗難後の移動手段の確保にも役立ちます。家族や同居人とも保険内容を共有し、万一の際に迅速な連絡と対応ができるよう準備しておくことが、被害後の負担軽減につながります。

車両価格と保険料のバランスを見直し

高額な車両ほど、補償内容と保険料のバランスを取ることが重要です。特に高級SUVやスポーツカーをお持ちの方は要注意です。さらに、保険の更新時期には契約内容を見直し、必要に応じて補償範囲を広げることも大切です。例えば、盗難発生率が高まる時期や地域情報に応じてプランを調整することで、より安心感が増します。

保険会社によっては防犯グッズの設置割引が適用される場合もあり、ハンドルロックやセキュリティ装置の導入を事前に相談することで保険料を節約できる可能性があります。これに加えて、家族全員で保険内容を理解しておくことも重要で、万一の際の迅速な対応に役立ちます。

盗難多発地域では特約の検討を

盗難被害が多い地域にお住まいの場合、盗難専用の特約を追加することを検討してください。特約には、通常の車両保険ではカバーしきれない高額な補償や、盗難後の代車提供、鍵交換費用の補助などが含まれる場合があります。特に近年では、CANインベーダーのような新手口にも対応できる保険商品が登場しており、保険会社に相談してみることをおすすめします。

加入条件や補償内容、保険料の詳細を複数の保険会社で比較することで、自分に合ったプランを選ぶことが重要です。さらに、地域の盗難発生状況を確認し、近隣の住民とも情報共有を行うことで、被害を未然に防ぐ可能性が高まります。

まとめ

CANインベーダーは、これまでの常識を覆す高度な盗難手口です。単に鍵を管理するだけではなく、車内の電子システムを理解し、対策を講じることが求められます。犯行の流れや窃盗団の行動パターンを知り、有効な防犯対策を講じることで、被害に遭うリスクを減らすことができます。

車を駐車する際は常に人目につく場所を選ぶ、物理ロックを複数使う、最新のセキュリティ機器を導入するなどの工夫が重要です。また、防犯ステッカーや警告表示を貼るだけでも視覚的な抑止力となります。さらに、いざというときのために保険の見直しも忘れずに。盗難補償の有無や、万一の際の手続き方法を事前に確認しておくことで、いざというときの負担が大きく軽減されます。

家族の中で役割分担を決め、誰が通報や保険会社への連絡を行うかを話し合っておくと、緊急時の対応がスムーズになります。愛車を守るには知識と準備が不可欠です。あなたの大切な車を守るために、今日から行動を起こしましょう。家族や友人とも情報を共有し、周囲全体で防犯意識を高めることも効果的です。また、近所での防犯パトロールや情報交換の場を作ることも、地域ぐるみの防犯につながります。

最後まで読んでいただきありがとうございます!この記事がお役に立ちましたら、ぜひSNSでシェアしてください。また、他の記事もご覧いただけると嬉しいです。